真の価値とはなにか。商品化を妨げる見える壁、見えない壁とはなにか。

目の前に立ちはだかる、これらの壁をどのように乗り越えるのか。

技術の壁、常識の壁を乗り越えての成功体験や開発秘話を伝えます。

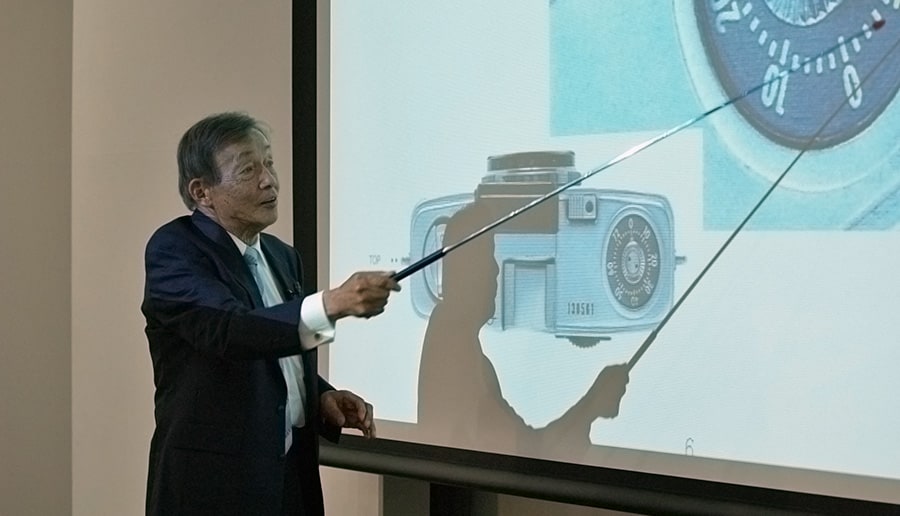

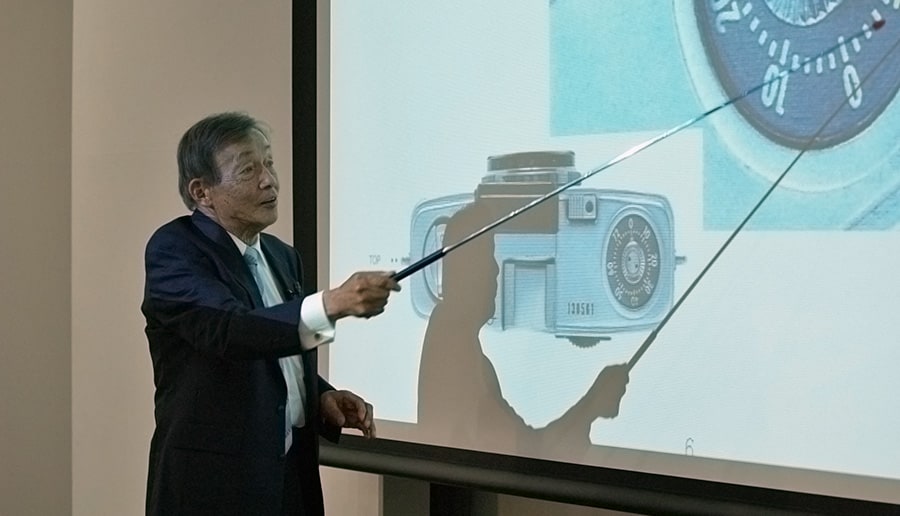

2008年7月8日(火) 技術講演会より 第1回「見える壁」〜技術の壁〜

※ この講演会は社内の技術者・開発者対象に開催されたものです。

(企画・編集 オリンパス・ホームページ戦略グループ)

米谷美久

米谷 美久(まいたに よしひさ)

1933年1月8日香川県観音寺市生まれ。少年の頃からカメラに親しみ、写真を撮ることが好きだった。大学では機械工学を学ぶ。

1956(昭和31)年にオリンパス光学工業株式会社(現在のオリンパス株式会社)に入社。カメラの設計に従事し、「オリンパスペン」(1959年)、「オリンパスペンF」(1963年)、「オリンパスOM-1」(1973年)、「オリンパスXA」(1979年)など、写真業界に一大ブームを巻き起こし、世界のカメラ史に名を残す数々のカメラ開発に携わってきた。2009年7月没。

「見える壁と見えない壁」

ハーフサイズのブームの中で35mm一眼レフの開発が待ち望まれる。

昭和42年(1967年)、追い上げるドイツのカメラ生産台数を追い越し、日本がナンバーワンに躍進して、カメラ王国になった頃です。国内の不況脱出のためにも輸出拡大が叫ばれ、特にアメリカ市場では35mm一眼レフが急激に増えていき、オリンパスでも輸出拡大のため一眼レフが欲しいという強い要望が要求されていました。

オリンパスはハーフサイズのトップメーカーとして、その生産に明け暮れていました。これからフルサイズの一眼レフを設計するといっても、国内では先行するニコン、キヤノン、ミノルタ、アサヒの大手4社ががっちり市場をおさえています。各社それぞれが25%くらいの市場をおさえ、残っているのはほんの数%だけ。入り込もうにも、大手4社に跳ね飛ばされそうでした。

たとえばオリンパス・アメリカの担当者にしてみれば、なにがなんでも35mmフルサイズの一眼レフが欲しかった。何でもいいから作ってほしいという。私は、買いに行ってもそこに売ってなければ作るという考えです。しかし、買いに行けば35mm一眼レフはもう既にごろごろ売られているわけです。それと同じものを作るのであったら、私の言う価値創造にはならん!何でもいいなら、他社のカメラを買ってきて、オリンパスの社名ロゴに貼り替えればいいじゃないかというと、それでもいいと言われるほど欲しかったんですね。そんなのは、私にとって価値創造でもなんでもない。さあ、どうしよう。「ペン」の開発者なんかに頼まず、他の人がやればいいんだと思っていました。

実は社内では、だいぶ前から35mm一眼レフの研究開発も進んでいました。もう生産の寸前まで進んでいたのですが、ハーフの一眼レフ「ペンF」の生産開始時期と重なり、「ペンF」が優先されたのです。その時点から、35mm一眼レフの開発が途切れていました。

オリンパス入社前はライカ「III f」を使っていたのですが、初めて35mm一眼レフを使ったのは早稲田大学の頃、文献複写をする必要があった時でした。今なら複写コピーをとりますがね。当時はペンタックスの一眼レフで接写・拡大しながら写しました。友人から借りたのですが、その一眼レフはライカ「III f」に比べて大きい、重い、音も大きいと感じました。もし私が作ることになるなら、この点を改善しなければならないと心に決めていました。

超小型軽量、

音も静かな35mm一眼レフは、まだどこにもない。

カメラマンたちは事件現場でスピグラをはじめ大きなカメラで撮影していて、プロ・カメラマンはその大きなカメラを持つことがステータスであり、パスポートのようなものだというのが常識でした。そういう時代でした。大きいことに価値がある。そんな時代に常識に反して小型軽量の一眼レフを打ち出しても、常識という見えない壁に阻まれ10%の賛同も得られなかったのではないか…。撮影することが目的のプロ集団だから、道具としてはカメラが大きくても仕方ない。それよりも、しっかり写る大きい方がいい、という見えない厚い壁が立ちはだかっていたのです。

しかし、それでも撮影現場では機動力が要求されるので、小型軽量のライカ「III f」が多用されるようになってきました。それでも、35mm一眼レフとなるとカメラが大きくなってしまいます。通常の一眼レフの内部は、機能が中枢部にぎっしり詰まっています。だから、これ以上は小さくできないのだと各社とも思っていた。この見えない壁に挑戦するには、まず技術的な見える壁を打破し、なんとか小さくしたい。普通に考えると、全部品を小さくするしかありませんが、それはしたくない。このまま、詰まっている主要メカニズムをそれ以上小型にするのではなく、そのままの大きさでどこかに配置換えするしかありません。要するに都市計画での首都機能を移転することと同じ発想である。とはいえ、中枢機能を移転させるとしてもどこも空いたスペースはありません。唯一、ミラーの下だけが空いている。そこはカメラとして中枢機能からは遠く離れていて、指示命令の伝達がしにくく、そして操作もしにくい過疎地です。ここに移すしかないと私は考えました。

技術的な「見える壁」を、機能を移転することによって越えました。打開は、やはり原点に戻って考えることから。全体のレイアウトの見直しから着手しました。今だから、移転すればいいと簡単にいえますが、移転すること自体が大変なことです。たとえば、シャッターの主要機構を移転させた時、その目盛はどこへ?三脚をつけたときの操作はどうする?こういう問題はたくさんありました。そしてこの35mm一眼レフに着手することを決めてからも、仕事は毎日「ペンF」のシステム展開に開発チーム全員で必死に取り組んでいたのです。

最初はアイデアだけでした。主要メカニズムの下部への配置転換もなんとかなりそうだと自分なりに見通しを立てて、説明すると、開発に取り組むメンバーたちの8割から9割近くは、そんなの無理だという気持ちを抱いていましたね。そういう見えない壁の蔓延している状況の中で小型軽量をコンセプトにスタートしました。「ペン」の場合は自分ひとりで取り組んでいましたが、今度はたくさんの人たちとの共同作業ですから、自分の考えをみんなに理解してもらわなければ仕事は進まない。

カメラを小さくすると言っても、どのくらい小さいのか、具体的に数値で示す必要があります。