自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)に基づく情報開示

オリンパスグループは、EHSポリシーのもと生物多様性保全活動として、各サイトにおける⽔使⽤・排⽔の管理、緑地の維持管理をはじめ、サイト周辺での清掃活動や森林保全活動、植樹活動などを積極的に進めています。

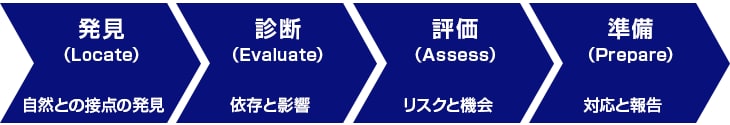

近年、生物多様性を包含する陸、海、淡水、大気といった自然資本の劣化が、環境・社会・経済活動に深刻な影響を及ぼす可能性が指摘されており、自然資本の保全を進めることの重要性がより高まっています。また、TNFD※1の開示フレームワークで示されるLEAPアプローチ※2など、自然資本への依存と影響を確認し、ビジネスにおけるリスクや機会を評価するための方法が整備されてきたことから、より科学的な評価と対策が実施できるようになってきました。

こうした背景をもとに、オリンパスグループの事業活動において、より適切な自然資本への対策を進めるために、LEAPアプローチに沿った評価を開始しました。2025年3月期は主要な製造・開発サイトを対象に、LEAPアプローチのうち「Locate(発見)」「Evaluate(診断)」の段階までの把握・評価を行いました。今後さらなる分析を通じて対策の特定および情報開示の充実を図ります。

※1 企業活動に対する⾃然資本及び⽣物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開⽰するための枠組を構築する国際的な組織(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)(出展:環境省)

※2 自然との接点、自然との依存関係、インパクト、リスク、機会など、自然関連課題の評価のための統合的なアプローチとして、TNFDにより開発された考え

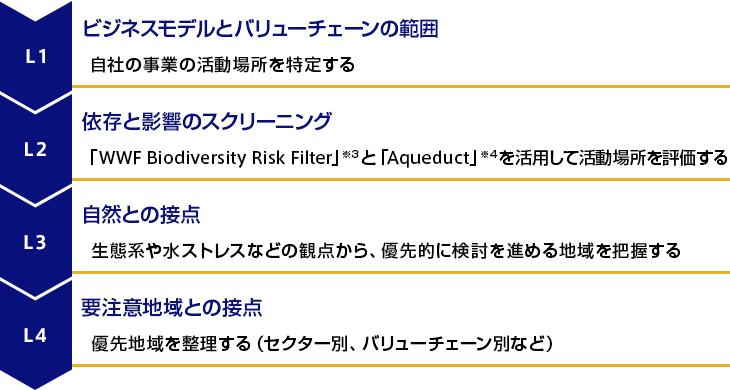

Locate:自然との接点の発見

事業活動は操業地域・場所に存在する水資源、土壌、生態系などの自然資本と直接的・間接的に関わりを持っています。そのため、自然資本を持続可能な形で活用・保全していくためには、まず、はじめに事業活動と自然資本の接点を的確に把握し、対応の優先度が高い地域を明確にすることが重要です。

Locateの段階では、生態系や水ストレスなどの点から、活動場所の評価を行い、重点的に取り組む地域・場所を特定しました。

※3 WWFが開発したバリューチェーン上の生物多様性のリスクを把握するツール。生態系の完全性とは、自然の仕組みがバランスよく保たれていて、すべての生き物や環境がうまく機能している状態を指す

※4 世界資源研究所が開発した水リスク評価のグローバルツール、拠点が立地する地域の水リスクを水量・水質・規制・評判の観点で評価

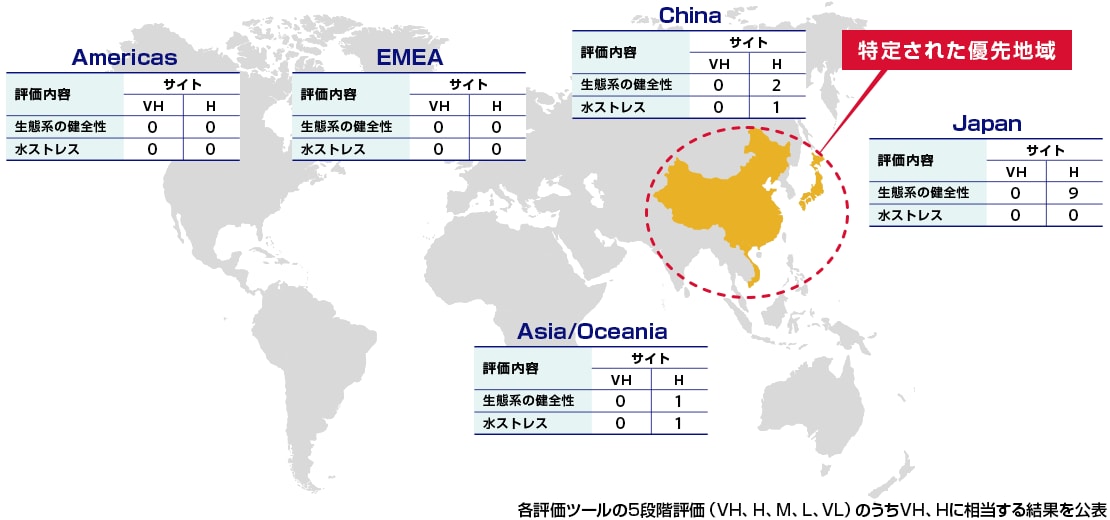

評価結果

下表に示す通り、日本および中国、アジア・オセアニア地域が自然資本に関連するリスクにおいて、特に優先的に取り組むべき地域として特定されました。なお、水ストレスに関しては、著しく高いリスクを抱える地域は確認されていません。

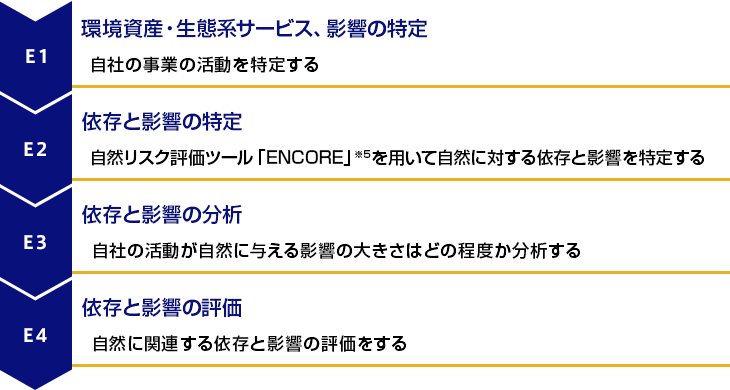

Evaluate:依存と影響

事業活動は水資源、土壌、大気などの自然資本から得られる多様な恩恵によって支えられています。

こうした自然資本の恩恵を将来にわたり持続的に享受していくためには、自らの事業がどの自然資本に依存し、どのような影響を与えているのかを正確に把握するとともに、必要な管理・対策を講じていくことが重要です。

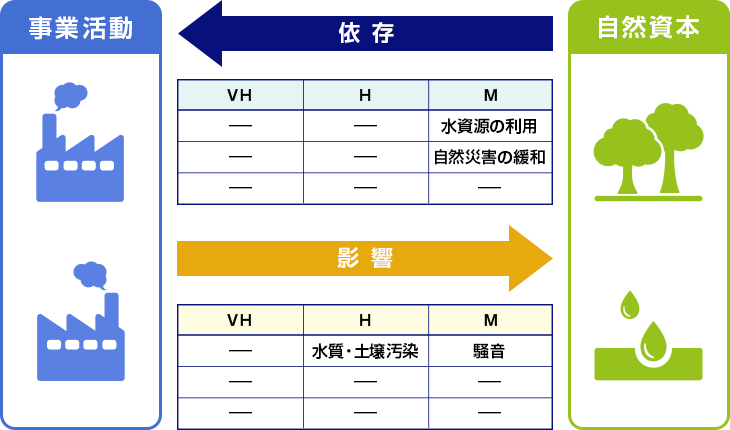

Evaluateの段階では、事業活動における自然資本への「依存」と「影響」を評価し、重点的にリスクや機会の分析が必要な地域を特定しました。

※5 Natural Finance Allianceが提供する自然関連のリスク分析ツール

評価結果

オリンパスグループは、事業活動における自然資本への依存および影響について初期評価を実施しました。

自然資本への依存については、非常に高い(VH)または高い(H)レベルで依存している要素は特定されませんでした。一方、中程度(M)の依存として「水資源の利用」や「自然災害の緩和」が特定されました。水資源の利用については、製品製造における洗浄や冷却工程で水を使用しており、水資源は製品の品質・安全性を担保する上で不可欠な要素です。また、自然災害の緩和については、製造・開発拠点の安定稼働を確保する観点から、洪水や土砂災害の発生リスクを抑える地域の防災・減災に向けた重要な役割を果たしています。

一方、自然資本への影響については、非常に高いに該当するレベルの影響は特定されませんでしたが、大きな影響を及ぼす可能性のある要素として「水質・土壌汚染」が特定され、中程度の影響として「騒音」が特定されました。具体的には、生産工程における排水が公共水域や土壌の質に影響を与える可能性や生産設備の稼働による騒音が周辺環境に影響を与える可能性があります。

特定した影響に関する現状対策

オリンパスグループでは、排水の浄化処理設備の導入や定期的な水質・土壌のモニタリングを実施することで、汚染の防止に努めています。また、騒音についても防音設備の設置や設備稼働時間の調整、定期的な騒音レベルの測定を行い、周辺環境への影響を最小限に抑える取り組みを進めています。