信念を持って踏み出せば、

ピンチをチャンスに変えることができる。

私は最初からカメラ設計を目的としてオリンパスに入社しました。しかし着任しても、ぜんぜん仕事がありませんでした。そこで働く開発者たちはヒット商品を生み出すことを狙って、それぞれのチームが必死に努力しているのに…。そのような状況ですから、誰も新人の面倒なんて見ている暇はありません。私は毎日、出社してはお茶を飲んでいました。何のテーマも与えられず、要するに「指示待ち」の状態です。さて、どうしよう!何をしようか、と。

あるとき、私はひらめきました。これは「ピンチじゃなくチャンスなんだ」とね。何も指示されないなら、逆に何をやってもいいということだとポジティブに考えました。これが「オリンパスペン」の開発の原点にほかなりません。

もともとカメラが好きでした。家にあったライカを使っていたりして、カメラに関しては詳しく知っているつもりでした。もちろん、あくまでユーザーとしてです。

しかし新入社員ですから、どんな手順で何から手をつけなくてはいけないかなど、何をやらなきゃいけないか、まったくわかりません。カメラは工業製品ですから、一人では作れません。いろんな場面で、いろんな人の力を借りながら進めないと商品にはなりません。ところが、どんな場面で、他のセクションの力を借りるかを勉強する必要があります。それが、勉強のためだから「好きにやれ」としか言われない。あくまで設計をする手順を覚えるための基礎研究でした。もちろん商品化計画はありません。したがって、目標価格も発売時期もありませんでした。

ライカで写真を撮ってはコンテストに応募するという、コンテスト荒らしをしていました。それほど写真にのめりこんでいた。撮影にはライカを使っていました。だけど自分でカメラを設計するとなれば、自分で設計したカメラを使わないわけにいかない。ライカで撮る写真に負けないような写真が撮れなければ、そのカメラを使う気にはならないだろうから、これ幸いと、「よし、レンズだけにはお金をかけよう!」 — 勝手に自分でそう決めました。

ライカにはテッサーというレンズがついています。なかなかの優れものです。写真展に出して、ライカで撮った写真と並べて自分が設計したカメラで撮った写真が画質で劣るようでは意味がない。使う気にもなれない。とにかくレンズをよくしようと、当時の光学設計部に最高のレンズの設計をお願いに行きました。すると、こんな依頼は初めてだと驚かれてしまった。大抵は、「安いレンズを作ってくれないか」と言うそうなのです。ところが今度は「ライカに負けないレンズを。お金はいくらかかってもいいから最高のレンズを」と言うわけです。企画会議を通せば、価格的にこんなレンズの依頼はできなかったでしょう。こうしてレンズ性能を優先に考えたカメラ設計の第一歩を踏み出した。これこそが、ピンチをチャンスに変える第一歩だったのです。

のちのことになりますが、テッサータイプを目指して開発したレンズの性能はすこぶる良くて、写真展でも好評を得るほどでした。しかし問題は、レンズにお金をかけすぎたことでした。おかげで他の部分をいかに安くするかという、新たな課題に直面することにもなるのです。

目の前のテーマで精一杯でしょうが、一歩引き下がって、その広がった視野で物事を見る。さらに引き下がって見ることが重要な場合もあります。追求すべきは「新しい価値」である。そういう認識に立って仕事の中に好きになる要素を探しだす。さらに100パーセント以上の結果に必ず結びつけていく。これが、みなさん方のような、メーカーの技術者の基本姿勢ではないかと考えます。

ペンの場合、「レンズだけは」というこだわりが、のちのちの一大ブームに広がっていくきっかけでした。

作るならライカと併用できるカメラを!

さまざまな条件をクリアするハーフサイズ

この下のカメラが最初の試作機です。熱望したテッサータイプのレンズを付けています。あくまで勉強のための試作機でしたが、当時の開発本部長は、カメラのことを熟知していて「これはいける」と直感されたのです。正規の開発ステップは通らずに、急きょ最終企画会議に直接提案して商品化へ走りだしました。たしかに当時でも珍しいケースです。こんなこと、今では起こりようがないのかもしれませんがね。

やはり「好きこそものの上手なれ」です。私の場合は写真が好きでした。ライカというカメラに満足していたので、写真を撮るにはライカで十分と思い、ライカと同じものを作る気はない。しかし、カメラを作る以上は、せめてライカと併用できるサブカメラでなければならなかったのです。

これからみなさんが取り組んでいくテーマの中にも、好きになるようなことがきっとあるはずです。それを見つけてゆく必要があるのではないかと思います。自分で設計したカメラを、自信を持って使いたい。そこで問題は何か。

片やライカは大変に高価なカメラです。片や私が提案するカメラはライカの40分の1の価格という大変に安いので、買う人は当然、劣っているように思うだろう。それで、もし、本当に写した写真が劣っているのなら、誰も買ってはくれないはず。それでもライカを持って、なおかつその横にさげていられるサブカメラにしたい。その条件として何を満たせばよいのか。

1959年当時、フィルムはほとんどがモノクロでした。カラーはリバーサルフィルムがやっと出始めたばかり。撮影好きの私は、休みの日などは10本くらい撮っていました。カラーとなると値も張ります。なんとかしないといけないと思っていました。フィルムが安くなればいいのですが、当方はフィルムメーカーではありませんから、フィルムを安くすることはできません。せめて「画面を半分にすれば1枚のスペースで2枚写せる。1枚あたりのフィルム代が半値になることから、ハーフサイズにしよう」という考えがひらめきました。

楽しそうなテーマへ立ち向かうなら、

おのずと道は開かれる。

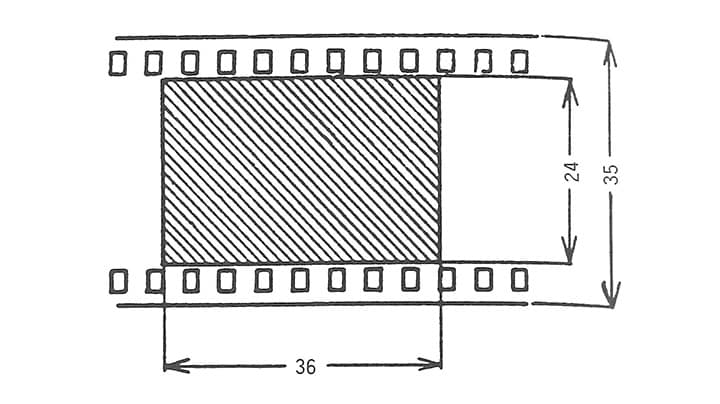

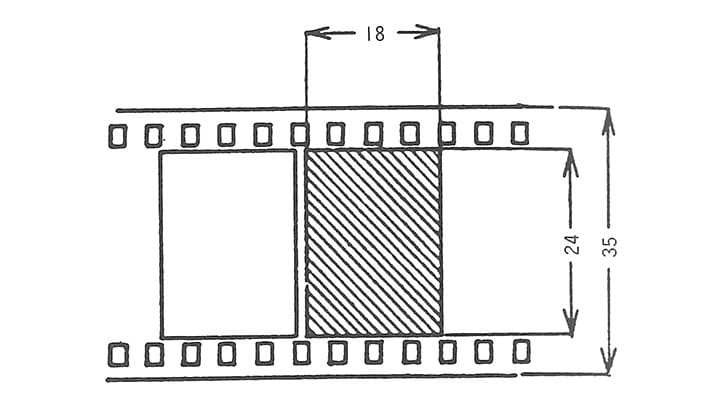

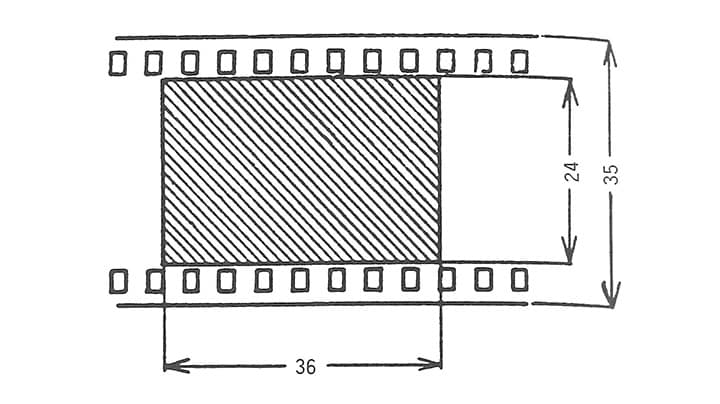

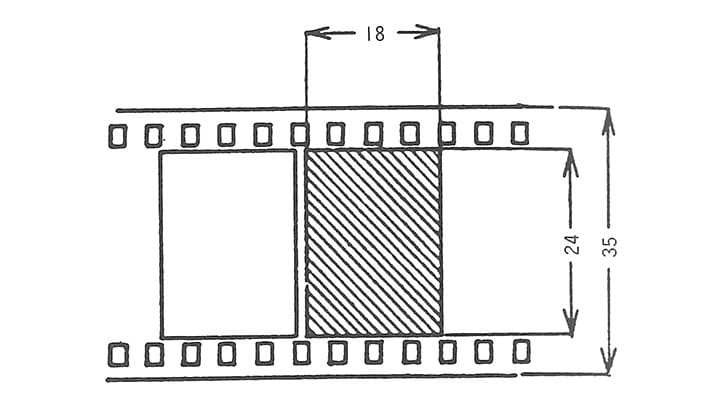

下の図は35mmのフィルムを使った標準サイズの場合と、それを半分にしたハーフサイズです。当時ハーフサイズのカメラは日本には存在していませんでした。使う立場からするとハーフサイズにする理由は、一つは小型化、もう一つはフィルムの消費価格を半値に抑えることでした。

また当時、カメラを使うのは男性がほとんどでした。97パーセントは男性といわれるほど。女性の購買数はゼロに近いわけです。なんとかしよう、女性にもカメラを持たせてあげたい。特に家族の記録などは、女性にチャンスが多いですからね。しかし、当時のカメラは高価なうえ、扱い方は難しく、使い方を一つずつマスターしなければなりませんでした。

35mmサイズ(ライカサイズ)

ハーフサイズ(ペンサイズ)

「ペン」の開発に取りかかった時期は、カメラがやっと初期の電子化へと動き出した頃でした。電気を用いてメカニズムに対応できれば、設計段階で絞りもシャッターも自分の手の中で自動的に調整できます。残る問題は何か?ピンボケですね。今ならオートフォーカスが当たり前ですが、当時の電子技術ではまだそんなことができるはずもありません。

撮影レンズの焦点距離が長いとピンボケになりやすい。ハーフサイズなら画面が小さいですから、レンズの焦点距離が短くなります。ライカ判、35mm判の標準レンズは、だいたい50mm。ハーフサイズにすると、30mmくらい。ちなみに私が作ったハーフサイズカメラの場合、28mmの標準レンズでした。50mmに対して28mmですから、レンズの焦点距離が短くなり、ほとんどピンボケしません。もし、バックをボカそうとしてもボケないと言ったほうが正しいのかもしれません。これがハーフサイズを初めて採用する最大の理由です。これなら、カメラに慣れていない女性に使っていただいてもピンボケの心配がありません。ピンボケしない自動カメラのオートフォーカスという意味で、ハーフサイズのカメラを選んでもらえます。そしてもちろん、小型で、フィルムの消費量も半減します。

以上のような、さまざまな機能や新しい試みを備えた試作機でした。カメラ設計を勉強するための研究用カメラだったので、当然商品計画もないし、企画会議への提案もありませんでした。上司からは「レンズにそんなに金をかけたら、あとの設計ができなくなるよ」と言われました。試作機の出来ばえを見て、急きょ、商品化しようということになり、最終企画会議に突如提案することになりました。案の定、営業部からは猛反発されてしまいました。ハーフサイズのカメラなんて前代未聞ですからね。やっと35mmが主流になってきたばかりです。それ以前はブローニーフィルムがメインでした。その後、フィルムの性能が上がって35mmがやっと市場に定着し始めたばかりの頃なのに、さらに小さい画面のハーフサイズの提案です。35mmでもやっとなんとかなるという時代に、さらにその半分のカメラをというのですから、「そんなの売れるわけがない」と反対する営業の気持ちもわからないではありません。とはいえ、研究のためのカメラを突如商品化しようというのだから、「ペン」試作機はカメラとしての完成度はそれだけ高かったのでしょう。

自分が持っていたライカのサブカメラとして使いたい。しかし「安かろう悪かろう」は絶対に避けなければならない。価格から見ればオモチャの域ですからね。

当時、オリンパスの一番安いカメラで23,000円。平均給料が12,000円程度でしたから、2ヶ月分ものお金をためないと買えないほどカメラは高価でした。そこで給料の半分6,000円ぐらいにしたいと考えました。大売出では、1割、2割引きは当たり前の時代になりましたが、半値となるとどこか悪いんじゃないかと心配になってきます。さらにその半分の4分の1の価格となれば、「オモチャのようなカメラじゃ、売れるはずがない」ということになってしまいます。

当時はまだ工業デザインなどが重要視されてはいなかったのですが、この点ではオリンパスは他社に先駆け先進的に取り組んでいました。当時、通産省の工業試験場という外郭団体に工業デザインの指導をお願いしていました。まだデザインという職業がない時代です。日本の工業デザイナーの草分け的存在であった豊口先生のご指導を受けていましたが、研究用の実験カメラでもデザインだけは指導を受けるように、と指示されていました。できあがってきたデザインを見ると、非常にシンプルなデザインでした。スペックが簡単なので外観もシンプルにしたのでしょう。しかし10万、20万円する高価なカメラなら、そのシンプルさも生きるのでしょうが、私は6,000円にすることを想定していたので、それがシンプルなデザインとなると、安っぽく感じてしまうわけです。上司から「それじゃ自分でやってみたらどうか」と言われ、自分でデザインすることになりました。

何ごともポジティブに考え、かつ積極的に前向きに取り組むこと。そこに新しい喜びを感じ、楽しいことができそうなテーマに、自分自身を持っていくしかないのではないかと思います。そうすれば、おのずと道は開かれるものです。